| 愥旻嶳僋儔僀儈儞僌 |

|---|

|

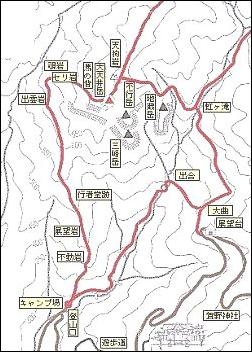

侽俆乛俉乛俀俁乣俀係丂俵乮倀嶳妜夛乯丄倖倳倠倳

丂庎忨妜偺梊掕偩偭偨偑丄揤婥梊曬傪尒偰愥旻嶳偵曄峏偡傞丅庎忨傑偱側傜曅摴侾俀帪娫丅塉偱拞巭偵偱傕側傟偽婣傝偺侾俀帪娫偼偁傑傝偵恏偡偓傞偺偱偁傞丅 丂俀俀擔梉曽嶳岥傪弌敪丄愥旻嶳僉儍儞僾応偵偰僥儞僩攽丅

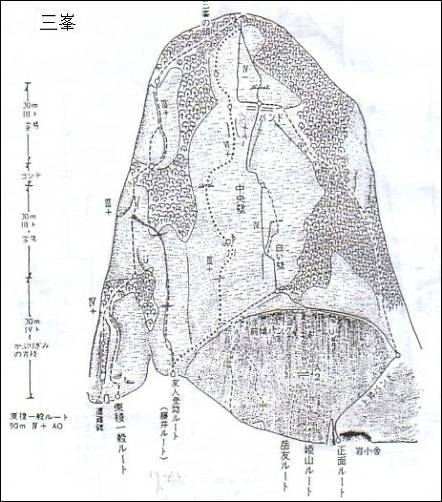

俀俁擔 嶰曱搶椝堦斒儖乕僩 丂揤婥偼撥傝丅怱攝偟偨塉偼戝忎晇側傛偆偩丅僉儍儞僾応偐傜戲増偄偺搊嶳摴傪恑傓偲僷僀僾偺儌僯儏儊儞僩偺傛偆側晄巚媍側宍偺墎掔偑偁傞丅搊嶳摴傪偝傜偵恑傒弌崌 嶰曱偺僴儞僌偟偨擄偟偦偆側儖乕僩傪墶栚偵恑傓偲丄憳擄旇偑偁傝偦偺偡偖墶偐傜儖乕僩偵側偭偰偄傞丅偙傟偑搶椝堦斒儖乕僩偱丄儖乕僩恾偱偼嘩亄丄嘨亄丄嘨亄偲側偭偰偄傞丅偙傟偔傜偄側傜丄傎傏崱擭弶傔偰偺娾偩偲偟偰傕帺暘偱傕側傫偲偐側傞偼偢偩丅偟偐偟丄栚偺慜偵偁傞侾僺僢僠栚偼彮偟忋偑傞偲僴儞僌婥枴偺売強偑偁傝偙傟傪忔傝墇偡儖乕僩偵僺儞偑偁傞丅偆乕傫丄偳偆傕偰傕嘩亄偵偼尒偊側偄偺偩偑丅 俵偑庢傝晅偔丅傗偼傝僴儞僌偺晹暘偱俙侽偲側偭偰偄傞丅偦傟偱傕憡曄傢傜偢棳傟傞傛偆偵摦偒偑巭傑傞偙偲側偔僗儉乕僘偵搊傞條偼偝偡偑偩丅 師偵帺暘偩偑丄僴儞僌偺俙侽偱儅僑儅僑偟憗偔傕榬偼僷儞僾婥枴丅偨傑傜偢儘乕僾偵僥儞僔儑儞傪妡偗媥宔丅嵞僠儍儗儞僕傕偡偖榬偺尷奅丅崱搙偼僴乕僱僗偵僙僢僩偟偨僼傿僼傿傪巟揰偵妡偗儗僗僩偡傞丅壗搙偐搊傞丄儗僗僩傪孞傝曉偟傗偭偲侾僺僢僠傪廔椆丅乽杮摉偵嘩亄丠乿丅偩偑丄傛偔尒傞偲俙侽傕暪婰偟偰偁偭偨丅 師偼嘨亄偱杮棃側傜帺暘偱傕妝彑側偺偩偑丄嵟弶偺侾僺僢僠偱偡偭偐傝愴堄憆幐丅傑偨傑偨俵偵峴偭偰傕傜偆丅儖乕僩偼搑拞偐傜悅暻傪嵍偵忔傝墇偊傞丅尒偰偄偰傕偦偺晹暘偑彮偟擄偟偦偆偩偲巚偭偨偑丄帺暘偑峴偔偲傗偼傝乽偙傟偱嘨亄丠両乿丅 姰慡偵儖乕僩恾晄怣偵側傝師偑嘨亄偲彂偄偰偁傞偑怣梡偱偒側偄丅傑偨傑偨俵僩僢僾丅偩偑丄崱搙偺僺僢僠偼搊偭偰傒傞偲傑偢傑偢懨摉側僌儗乕僪昞婰偺傛偆側婥偑偟偨丅 寢嬊丄帺暘偱傕峴偗偦偆側嶰曱偱堦斣娙扨側儖乕僩傪慖戰偟偰傕傜偭偨偵傕偐偐傢傜偢姰慡偵俲俷僷儞僠傪怘傜偭偰偟傑偭偨丅 偙偺屻嵶偄椗慄傪捠傝埰晹偵寽悅壓崀偟晄峴妜娾暻傊偲恑傓丅

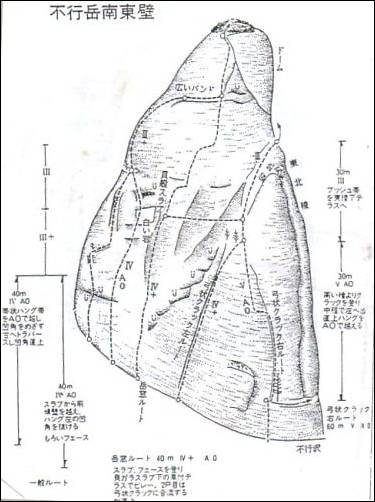

晄峴妜撿搶暻堦斒儖乕僩 丂嶰曱偲偺埰晹偵崀傝傞偲偡偖栚偺慜偵儖乕僩偼偁傞丅偙傟傕弌偩偟偼嘩偲側偭偰偄傞偑傗偼傝俙侽崿偠傝丅俙侽偺応強偼係乣俆倣搊偭偨偲偙傠偺寉偄僴儞僌偺応強偩傠偆丅僩僢僾偺俵傕傗偼傝偦偺晹暘偼俙侽偲側偭偨丅 丂庢傝晅偔偲丄僴儞僌晹暘偼俙侽偱偼帺暘偵偼擄偟偄丅寢嬊俙侾偲側偭偰偟傑偭偨丅偙偙傪墇偊傞偲屻偼儖乕僩恾偺偲偍傝嘩掱搙傪搊傝廔椆揰偼棅傝側偝偦偆側嵶偄徏偱偁傞丅 丂俀僺僢僠栚傪俵偼彮偟搊傝丄僶儞僪傪塃偵僩儔僶乕僗偟儖乕僩傪扵偡丅偟偽傜偔搊偭偨傝丄彫偝偔僋儔僀儉僟僂儞偟偨傝偟偰偄偨偑丄僴乕働儞偺傒偺偁傑傝偵晄埨側巟揰偲儖乕僩偑敾慠偲偟側偄偙偲偱寢嬊揚戅偲側偭偨丅儖乕僩恾偱嘨亄側偺偱擄偟偔偼側偄偺偩傠偆偑丄俵偺怲廳側敾抐偼怣棅姶偑偁傞丅 丂 寽悅偱尦偺埰晹偵崀傝抧憼妜偵岦偐偆丅搑拞寽悅偱係侽倣掱傪崀傝傞偲憳擄旇偑偁傞丅僠儉僯乕儖乕僩偵偰憳擄偲偁傞丅憳擄旇偺嵍庤偵幖偭偨僠儉僯乕偑偁傞偑偦傟偩傠偆偐丅係侽擭埲忋慜偺帠屘偱俀侽戙偺庒幰偱偁傞丅

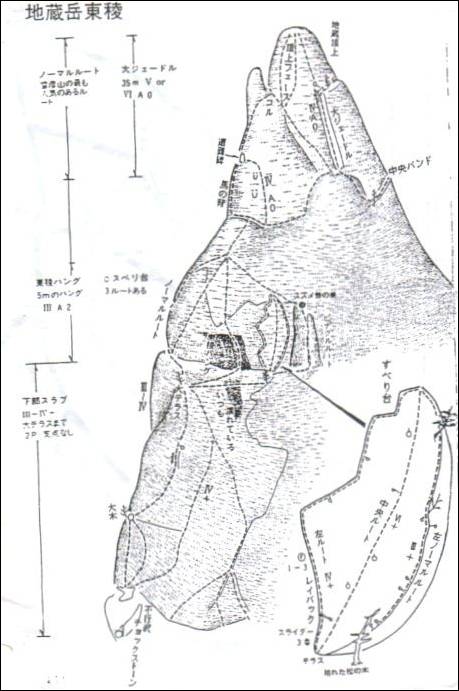

抧憼妜搶椝僲乕儅儖儖乕僩 丂憳擄旇偐傜彮偟夞傝崬傓偲愥旻僄儕傾偱堦斣恖婥偺僲乕儅儖儖乕僩庢傝晅偒偲側傞丅栚偺慜偵偼奒抜忬偺僗儔僽丅偙傟偼偝偡偑偵娙扨偦偆偩丅 丂僗儔僽偼俀僺僢僠偱搊傞丅嵟弶偼俵丆師偼弶傔偰偮傞傋偱帺暘丅僺儞偑彮側偄偺傪彍偗偽儖乕僩恾偳偍傝偺嘨乣嘩偱娙扨偩丅 丂俁僺僢僠栚偼嘩掱搙偺僠儉僯乕傪搊傞丅俵僩僢僾丅係僺僢僠偼僐儞僥偱堏摦偟俆僺僢僠栚偼戝偒側憳擄旇偺偁傞攏偺攚忬偺僺僢僠丅偙傟傕娙扨偩丅嘨偔傜偄偐丅 丂嵟廔俇僺僢僠栚偼偳偙偱傕搊傟偦偆偱偄傑偄偪儖乕僩偑偼偭偒傝偟側偄偑丄塃偺儖儞僛忬傪搊傞丅栘偱巟揰傪庢傞傑偱娙扨偩偑俆乣俇倣偔傜偄僼儕乕偲側傞丅偙偙傕俵僩僢僾偱嶳捀傊丅嶳捀偱偑偭偪傝搊澇偺埇庤偟壓嶳偼堦斒搊嶳摴傪壓傞丅廋尡憁偺嶳傜偟偔悘強偵嵔丄儘乕僾偑偁傞丅

俀係擔 丂嶐擔偼偳傫傛傝偲偟偨撥傝嬻偩偭偨偑丄崱擔偼挬偐傜惵嬻偑尒偊傞丅塉偺怱攝偼側偄偺偩偑弸偝偑怱攝偩丅嶐擔偲摨偠弌崌偐傜摜愓傪崱搙偼塃偵偨偳傞丅偝傜偵搑拞偐傜暘婒偡傞偑嵍傪峴偔丅塃傪慖戰偡傟偽偍偦傜偔抧憼妜惓柺暻偩傠偆丅傎偳側偔僲乕儅儖儖乕僩婎晹偵拝偔丅

抧憼妜搶椝僲乕儅儖儖乕僩乮偡傋傝戜宱桼乯 丂嶐擔偵懕偒嵞傃僲乕儅儖儖乕僩偱偁傞偑丄搑拞偐傜偡傋傝戜儖乕僩傊揮恑偟嶳捀傪栚巜偡丅 丂侾僺僢僠偼帺暘偑僩僢僾丅俀僺僢僠偼偮傞傋偱俵僩僢僾丅俁僺僢僠栚偼帺暘偑僩僢僾偱僋儔僀儉僟僂儞偟偡傋傝戜偺庢傝晅偒傊丅 丂偡傋傝戜偼俉侽亱傎偳偺偺偭傌傝偟偨娾暻偱嵍偵僋儔僢僋晹傪儗僀僶僢僋偱搊傞儖乕僩乮嘩亄乯丄恀傫拞偵敄偄僗僥僢僾丄儂乕儖僪偑傢偢偐偵偁傞掱搙偺拞墰儖乕僩偑偁傝偙傟傪搊傞帠偵側偭偨丅 丂係僺僢僠栚偡傋傝戜拞墰儖乕僩丄俵僩僢僾丅俙侽偵偨傑偵僔儏儕儞僎偺俙侾崿偠傝偱忔傝墇偊偰偄偔丅憡曄傢傜偢庤嵺偑椙偔僗僺乕僪姶偁傞丅搑拞僺儞偑墦偔傾僋儘僶僢僩偺條側旝柇側儉乕僽偱僰儞僠儍僋傪妡偗傞丅 丂帺暘偼俵偺條巕傪尒偰丄椡検嵎傪峫偊嵟弶偐傜偁傇傒傪弌偟俙侾庡懱丄偨傑偵俙侽崿偠傝偱峴偔丅俵偑傗偭偲價僫傪妡偗偨偲偙傠偱摨偠條側懱惃傪恀帡傞偑摓掙弌棃側偄丅偦傟偱傕側傫偲偐俵偺妡偗偨僰儞僠儍僋偵撏偒僰儞僠儍僋傪妡偗偁傇傒偱墇偊傞丅 丂栘偺廔椆揰偱丄乽嘩亄偭偰偙偲偼側偄偩傠偆両両乿偲僌儗乕僪昞婰偵媈栤偺摨堄乮偦傟傕偦偺偼偢丄婣戭屻傛偔尒傞偲嘫亄偩偭偨乯丅 丂師偺俆僺僢僠栚偼嵟弶偩偗悢儊乕僩儖偺娾搊傝偩偑屻偼燇栘偺拞偱娙扨丅俇僺僢僠栚偼僲乕儅儖儖乕僩係僺僢僠栚偺僐儞僥偲側傝屻偼慜擔偲摨偠儖乕僩丅俈僺僢僠攏偺攚傪帺暘偑丄嵟廔僺僢僠傪俵偑慜擔偲堘偆嵍懁偐傜搊傞丅

丂壓嶳偼丄戝揤堜妜偵搊傝僙儕娾丄偝傜偵俙俁儖乕僩偺搊澇婰擮側偺偐擭寧擔丄巵柤側偳偑儁儞僉偱偁偪偙偪偵婰偝傟偰偄偰尒嬯偟偄弌塤娾側偳偺柤強傪捠傝僉儍儞僾応傊壓嶳偟偨丅

嶳峴屻婰 丂擇擔偵傢偨傞僋儔僀儈儞僌偼僸儖偵寣傪媧傢傟丄僴僠偵巋偝傟丄弸偝偵嶲偭偨傝偲怓乆偁偭偨偑丄廩幚偟偨傕偺偩偭偨丅偨偩丄帺暘偺搊澇椡偺側偝偵偼偄偝偝偐忣偗側偄巚偄傕偟偨丅僋儔僀儈儞僌偺僙儞僗偼尦乆側偄偲帺妎偟偰偼偄傞偑丄偦傟偵偟偰傕傗偼傝夨偟偄丅偙傟傪僶僱偵偟偰崱屻傕慜岦偒偵妝偟偔庢傝慻傫偱偄偒偨偄偲巚偆丅 丂傾儖僷僀儞偱昁梫側僥僋僯僢僋偼懡偄丅僼儕乕偵斾傋娙扨偵揚戅弌棃側偄傾儖僷僀儞儖乕僩偱偼偲偵偐偔搊傞帠偑堦斣埨慡側応崌偑懡偄丅偦傫側僥僋僯僢僋偺堦偮偵崱夞偼儗僗僩僼傿僼傿偺桳岠惈傪懱姶弌棃偨丅傕偪傠傫僼儕乕擻椡岦忋偑墹摴偱桳傞偙偲偼尵偆傑偱傕側偄偑丄搊傞堊偺堷偒弌偟偼偨偔偝傫桳傞偵墇偟偨偙偲偼側偄丅 丂憳擄旇偑栚偵晅偄偨丅偄偢傟傕俀侽戙偺庒幰偱偁傞丅摉帪丄嶳偼庒幰偺暔偩偭偨偺偩丅偟偐偟崱傗乽偒偮偄丄墭偄丄婋尟乿偺俁俲梀傃偺嶳搊傝偵庒幰偺巔偼側偔丄斵傜偺憳擄偐傜悢廫擭傪宱偰憳擄旇傪偺偧偒崬傓偺偼拞崅擭偽偐傝丅偦傫側條巕傪憳擄旇偺庡偼偳傫側巚偄偱尒偰偄傞偺偩傠偆偐丅惗偒偰偄傟偽傒傫側俇侽戙偺偍偠偝傫偩丅拞偵偼僋儔僀儈儞僌傪懕偗偰偄傞恖偩偭偰偄偨偐傕偟傟側偄丅 |